Vom Modell zu konkreten Programmen

Die Kernlemente des PCMH finden sich auf der Ebene der individuellen Betreuung multimorbider Patientinnen und Patienten wieder, wie sie die entsprechenden Leitlinien und Programmen auflisten [1]:

- Geregelter/gerechter Zugang zur Versorgung und Kontinuität der Versorgung («Continuity of care»)

- Interprofessionelle Teams, wobei die Patientinnen, die Patienten in der Regel über eine koordinierende Ansprechperson zur geeigneten Fachperson wie Mediziner:innen, Sozialarbeiter:innen, Pflegefachperson etc triagiert wird. Hier bettet sich auch das Konzept des «Social Prescribing» ein (Abb. 1) [2]. Angehörige sind auch als Teil eines solchen Teams zu involvieren.

- Coaching der Patientinnen und Patienten mit Elementen des Shared Decision Making, des Motivational Interviewing, des Selbstmanagement und der Patientenschulung

Je nach Programm werden zusätzliche Elemente fokussiert, zum Beispiel Dimensionen der Gesundheit und Depression in der 3D-Studie [4]; Hausbesuche mit Assessments im Guided Care Programm [5]; oder Selbstmanagement mit Anleitungen zur Stressreduktion und «Mindfulness» in der CarePlus Intervention [6]. Ein interprofessionelles, in der Schweiz entwickeltes Programm mit dem Namen Opti-Q setzt auf das Instrument des «Versorgungspasses», als Drehscheibe für die Organisation der Betreuung und auch als Aufforderung an die Patientin, den Patienten, selbst Mitverantwortung zu übernehmen [7].

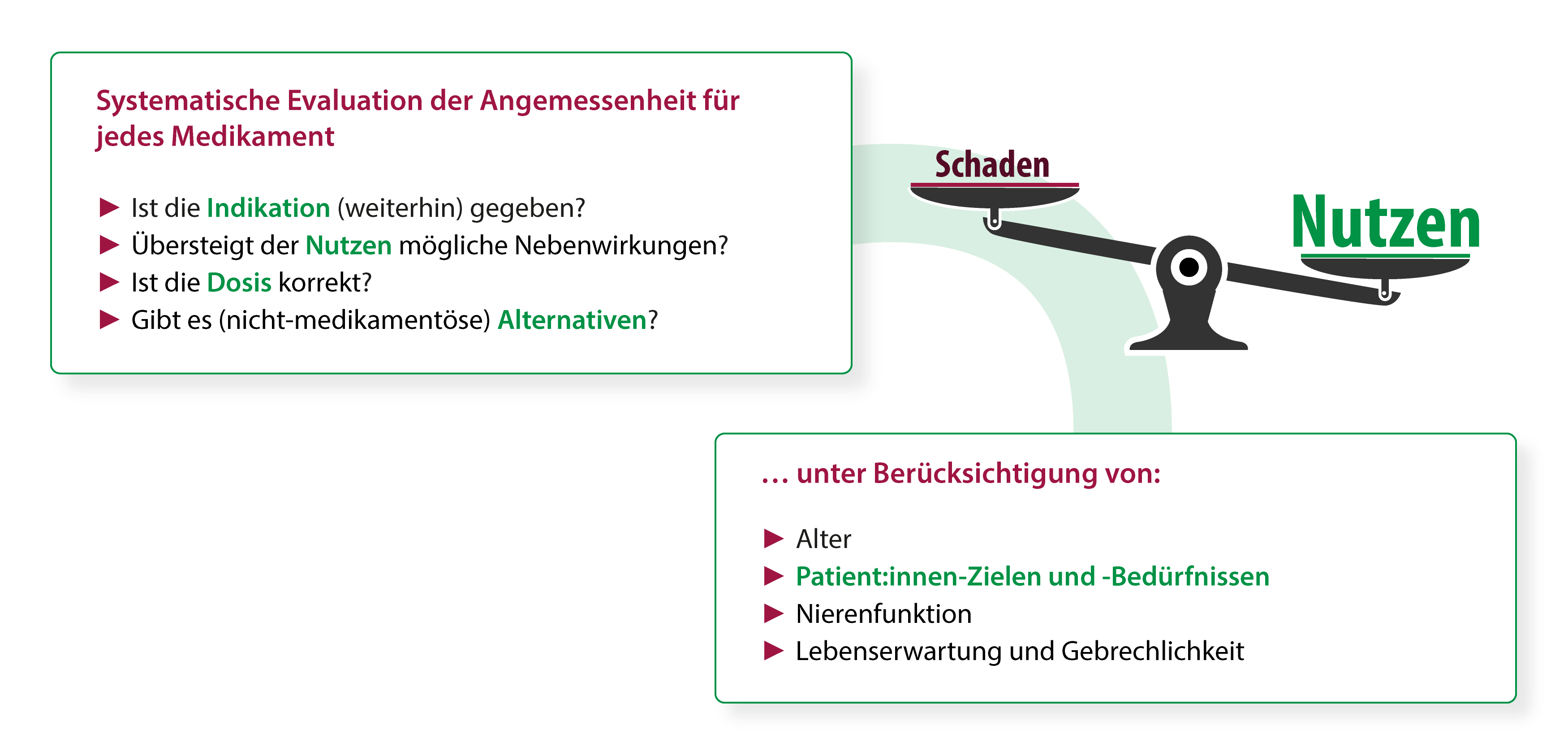

In den meisten Programmen wird einer Betreuungsaktivität besondere Bedeutung beigemessen: Dem kritischen Blick auf die Medikation («Medikations-Reviewing»; «Polymedikations-Check»). Optimalerweise wird dieses kritische Überprüfen für jedes einzelne Medikament durchgeführt, das die Patientin, der Patientin einnimmt, und verknüpft mit einer digital verwalteten Medikationsliste wie dem eMediplan [8]. Das regelmässige Medikations-Reviewing kann als Qualitätsmonitor dienen, und eignet sich sehr gut als interprofessionelle Aktivität zwischen Versorgenden – siehe Kapitel Probleme bei der Umsetzung.

Weitere Einzelheiten und Anleitungen dazu finden Sie in unserer Guideline zu Polypharmazie unter der entsprechenden Rubrik auf dieser Webseite (IHAMZ-Guidelines ).

Paradoxerweise besteht nebst der Gefahr der Unterversorgung auch diejenige der Über- und Fehlversorgung multimorbider chronisch Kranker: Wird allzu organspezifisch behandelt, kann die Mehrfach-Behandlung der vielen Organ-Fehlfunktionen komplex und belastend werden, ohne noch einen (wesentlichen) Nutzen für die Patientin, den Patienten zu erzielen.

Siehe dazu folgende drei Leitlinien unter:Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM)

- DEGAM S3-Leitlinie «Multimorbidität-Living Guideline»

- DEGAM S3-Leitlinie «Hausärztliche Leitlinie: Multimedikation»

- DEGAM S2e-Leitlinie «Schutz vor Über- und Unterversorgung - gemeinsam entscheiden»

Referenzen

- Longhini J, Canzan F, Mezzalira E, et al (2022) Organisational models in primary health care to manage chronic conditions: a scoping review. Health Soc Care Community 30:565–88

- The King's Fund: Social Prescribing

- Woodcote medical: Social Prescribing

- Salisbury C, Man MS, Bower P et al (2018) Management of multimorbidity using a patient-centred care model: a pragmatic cluster-randomised trial of the 3D approach. Lancet 392(10141):41–50

- Boult C, Reider L, Frey K et al (2008) Early effects of “Guided Care” on the quality of healthcare for multimorbid older persons: a cluster randomized controlled trial. J Gerontol 63(3):321–7

- Mercer SW, Fitzpatrick B, Guthrie B et al (2016) The CARE Plus study - a whole-system intervention to improve quality of life of primary care patients with multimorbidity in areas of high socioeconomic deprivation: exploratory cluster randomised controlled trial and cost-utility analysis. BMC Med 14(1):88

- QualiCCare: Opti-Q Multimorbidität Optimierung der Behandlungsqualität von multimorbiden Patient:innen

- Der eMediplan